日本には『完全をよしとしない』文化があります。

完全は終わりの始まりだからだそう。

それをいいことに

完璧にはほど遠いガイドの私が

それを逆手にとって

不完全なことを前面に出して京都の観光地をガイドするシリーズ

今回は十輪寺です。

今回

あえて冬を選択しました

理由は二つあります。

まず

十輪寺の春と秋の景色にはお客様の脳は自動的に喜ぶからです。

それ以上の情報は情報過多で邪魔になる時があります。私のような下手くそガイドの説明は特に不必要。

もうひとつは

冬の十輪寺には『もののあわれ』のコツが隠されているから。

もののあわれ

本能が嫌がるものをもふくむすべてを愛でるのが『もののあわれ』

ですが

人間の本能は通常『さみしい冬』を嫌がります。

そんな『さみしい』を愛でるにはコツが必要。

そのコツのひとつを600年前の画家『雪舟(せっしゅう)』が教えてくれています。

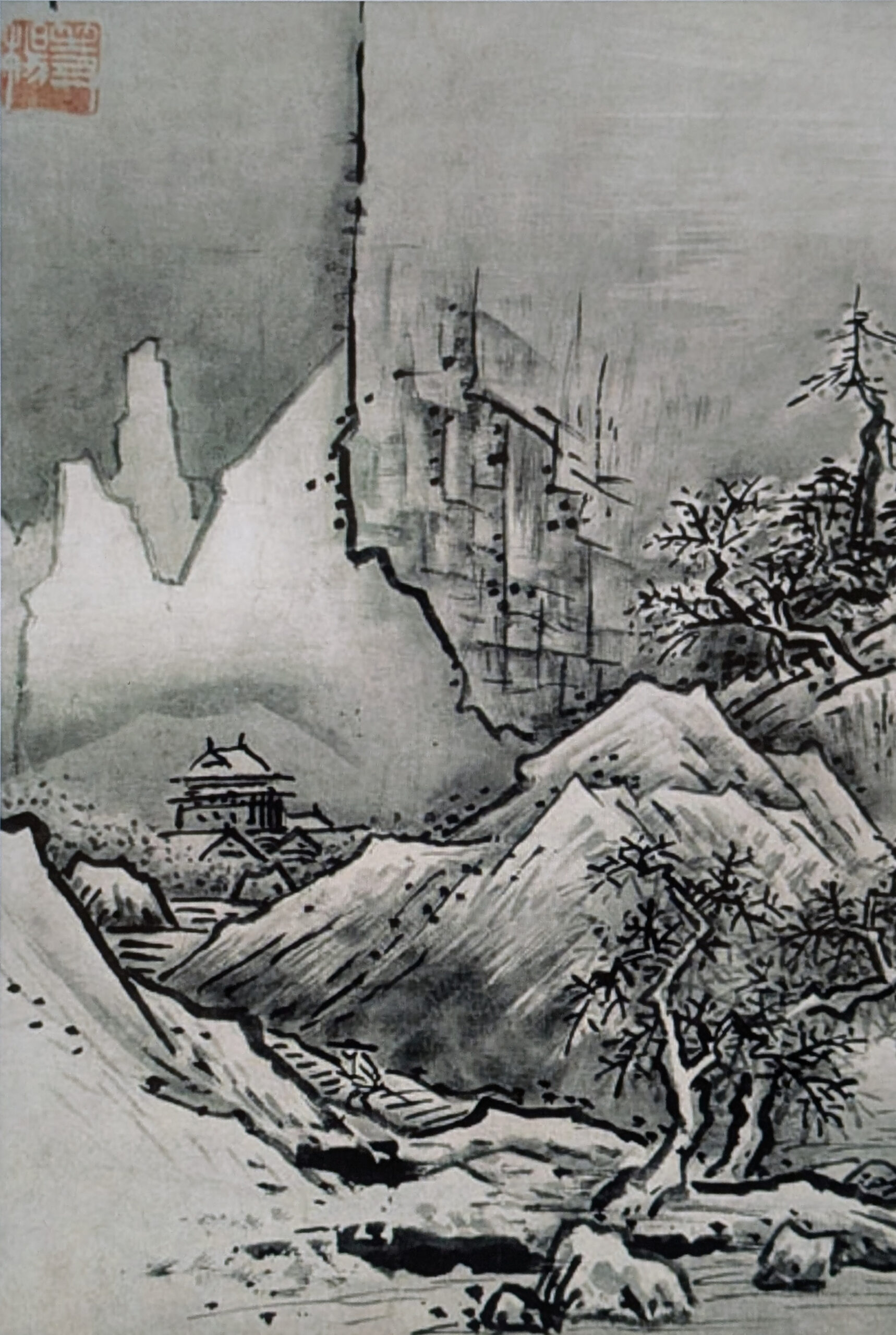

雪舟の絵のデフォルメをごらんください

さみしい印象を受ける絵ですが

ズームしてみると

人がポツンとさみしい山道を歩いています

その先にはポツンと一軒家

てゆーか

ポツンと小さな集落?

なんだかあたたかくないですか? なんだか心地よくないですか?

そして

人がさみしい季節に険しい山道を進みポツンと一軒家に向かうことで

何かが起こる小さな予感がしませんか?

これです!これが雪舟が教えてくれた『さみしいを愛でるコツ』

『さみしい風景の中にポツンと人や人が手掛けた形跡を見つける。そして小さな予感』

です。

そしてこの三つは絵画に詳しいガイド仲間に言わせると『現在、過去、未来』なんだそうです。

人が現在、人の形跡が過去、予感が未来

絵画にはあまり詳しくない私ですが

もののあわれの使い手目線でこの情報にアプローチしてもしっくりきます。

現在、過去、未来。どれにももののあわれ発動の手がかりはあるという雪舟からのメッセージ。

さらにこれを見てください

十輪寺自体が実は山の中のポツンと一軒家

ここに向かってる時点でもうお客様は

雪舟の絵にそっくり

すでに雪舟の絵の一部なんです。

客観的に見たら

何かが起こるいい予感がしませんか?

以上

雪舟はお持ちになりましたでしょうか?

ここで終わってもいいくらいの感じですが

もう少し下手くそガイドにお付き合いください。

では十輪寺にお邪魔しましょう。

池と渡り廊下があって

その向こうが名前のついている有名な庭。

貴族の力が衰えた時代の貴族が作った庭です。

この

「貴族の力が衰えた時代の貴族が作った」

が

のちにストーリーを生みますのでよかったら頭の片隅にでも。

庭の名前は『三方普感(さんぽうふかん)の庭』といいます。

三方普感の庭

三方普感(さんぽうふかん)の庭。

出ました。辞書やネットで調べてもなかなかハッキリしない言葉「普感」

私達ガイドの出番です。

普感とは仏教用語

『普く(あまねく)見る』という意味

仏教の悟りの状態の解釈は多様化していますがその一つに、

『あらゆる方向からものごとを見ることができる状態』というのがあります。

これが『普感』

十輪寺の三方普感の庭では作庭家が

三方向、『立って見る視点』と『寝て見る視点』と『座って見る視点』の三つを設定してくれていて

エンタメとして楽しみながら仏教のテクニックが身につくというコンセプトです。

※ちょっとだけ深堀(時短がいい人は飛ばしてください。飛ばしても成り立ちます)

ゼロからいきます。

2500年前、仏教の創始者『釈迦(しゃか)』は「この世は苦しみで満ちている」と表現しました。

そんな

世界に満ちている苦しみの数を減らすテクニックを釈迦は伝えました。それが仏教。

そのテクニックのひとつが『普感』だと解釈していいと思います。

あらゆる方向からものごとを見ないと『ものごとの本当の有り様』がわからず間違った思い込みが生まれる時がありそれが苦しみに繋がるからです。

ちなみにすべての苦しみを取り除いた状態を仏教では『悟り』と呼びます。日本人が普通に使う日本語の『悟り』の意味と少し違うのでこれがまたややこしくてあらたな苦しみを生む時があるのですが、この『ちょっとだけ深堀』がその苦しみをとりのぞけますように。

立って見る

この渡り廊下が『立って見る』ことを設定されたステージ

今回は作庭家の意図どおり

立って見てみましょう

さっそく

人の形跡

『雪舟 過去』発動

お寺も庭も人の手が加えられていないとあっという間にさびれてしまいます。

これだけきれいに整備されている時点でもう人のあたたかさの形跡

さらに

生け花もわかりやすく人の手間がかけられた形跡

料理の世界でもひと手間をかけることで『愛情』という言霊を乗せていると聞きます

十輪寺さんのひと手間にもおそらく言霊は乗せられているでしょう

その言霊はきっと『歓迎』

お客様、歓迎されていますよ。

冬の十輪寺ではよくあることですが

今日も私一人の貸し切り状態でした。

今日も

変わらず

来るかどうかわからないお客様を歓迎するためにきれいに整えられた十輪寺でした。

奥へと進みましょう

『寝て見るステージ』です

寝て見る

渡り廊下の奥は『なりひら御殿(ごてん)』と呼ばれます

こんなふうに

他のお客様に迷惑がかからない状況であれば実際に寝て庭を見ていいそうです。

冬のしだれ桜

これはこれで素敵な風景に私には思えますが

少しだけ先の未来を想像したりしてこんな楽しみ方もできます

『雪舟 予感』発動

どうですか?

『雪舟』のコツ 便利でしょう?

ちなみに

この三方普感の庭は海底をイメージして作られたのだそうです。

人の脳のフィクションを作る能力は便利です。

私のようなそんなに高性能ではない脳の持ち主でも

こんなふうに

ちゃっちいですが海底のイメージを作れます。

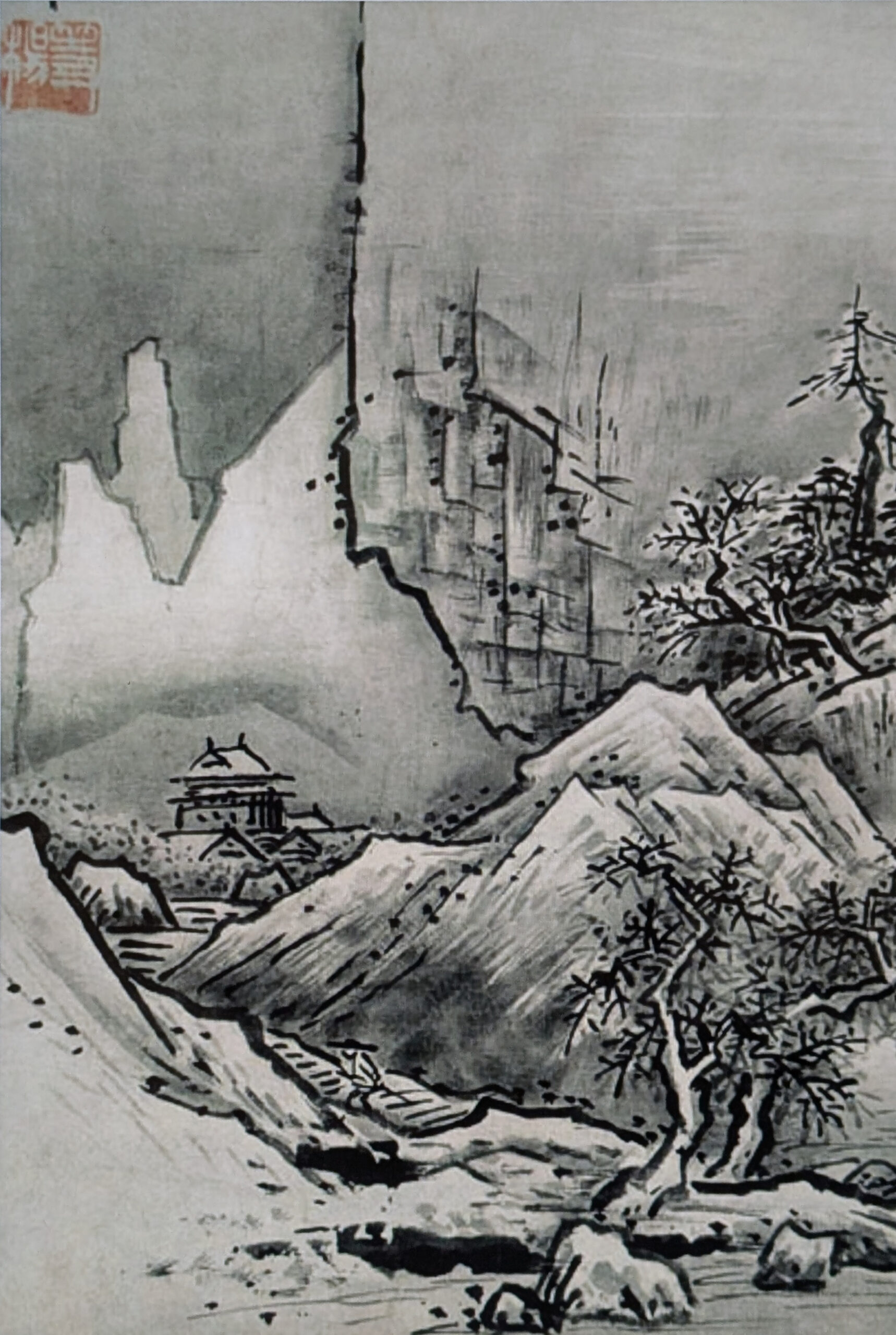

この庭を作ったのは花山院常雅(かさんのいんつねまさ)

300年前の貴族

ここに先ほどの『貴族の力が衰えた時代の貴族が作った』という情報をつなげるとストーリー性が生まれます。

300年前は貴族が武士にとって代わられた時代

当時の自分たちの状況を海の底に見立てたのかもしれませんね

でも

ただどん底を嘆くばかりだけでなく

『今(当時)の自分の力』で丹精をこめて作ったこの庭を眺めながら

きっと『どん底』さえ愛でたんでしょう

さすが

もののあわれをあみだした一族の末裔。

さらにもうひとつ情報をつなげてストーリーを拡大します

ここなりひら御殿からなりひら桜越しに見える本堂の屋根

鳳輦(ほうれん)型と呼ばれます

鳳輦とは天皇専用の乗り物のこと

これです

面白いことがわかるので

視点逆転入れ替わりの技『みすず』を使いましょう

※私達バリアフリーツアー京都では

視点逆転入れ替わりの技を『みすず』と呼んで発動させますが

理由を知りたい方は枠内の動画をどうぞ。(一分の動画)

理由を知らなくても今回のガイディングにはさしさわりないです。

みすず発動

視点逆転入れ替わりの技『みすず』を使って鳳輦を支える人の目線になってみます

この人と入れ替わりましょう

みすず発動

なんだか画角が似てませんか?

つねまささんは自分は海の底にいても天皇を支えていたんですね。

『雪舟』も発動させたかもしれません

天皇を支えて栄華を極めた過去をなつかしみ

再び天皇を中心とした世になる未来を夢見たのかも

※ちょっと余談

(飛ばしても大丈夫)

十輪寺は京都の西山エリアと呼ばれる場所にあります。ツアーではよく同じ西山エリアにある善峯寺や光明寺とセットで行程を組むのですが

偶然なのか必然なのか

善峯寺と光明寺は天皇に代わって政治権力を握った武士の統領である徳川家の援助を受けたお寺です。

いみじくも

かさんのいんつねまささんの時代の武士と貴族の力の差がわかるセットとなっております。

善峯寺と光明寺も素敵なお寺です。私個人も西山に行くならこの三つのセットをおススメします。

では次

座って見るステージへ

座って見る

座って見るステージは

渡り廊下から見えるこの茶室

なのですが

実は入れません、、、

これはしかたないです。何か事情があるのでしょう

めげずに想像力を使います

茶室に想像上の花沢類をすわらせて

入れ替わりましょう

『みすず』発動

↑この画像は完全フィクションです

便利な時代になりました

私とAIの共同作業で、ある程度茶室からの視点の想像図を制作してお見せできるようになりました

以前はお客様に想像してもらうしかなかったですが、、、

さて

三方普感は完成しましたが

私達バリアフリーツアー京都の定番の視点

清少納言の視点と紫式部の視点を加えて

もっと普感

あまねく感じましょう

垣間見る

まず垣間見

垣間見は清少納言の作品に象徴される『枠で切り取ってこの世界を見る』視点

あ~

いい枠がありますね~

冬のアプローチを垣間見

さらに『雪舟 思い出(過去)』発動

さて

続いて俯瞰

俯瞰で見る

紫式部の視点『俯瞰』

普通なら想像力に頼るしかないのですが

ここ十輪寺さんは俯瞰目線のステージを用意してくれています

裏山に向かいましょう

『俯瞰』

さらに『雪舟 予感』

三方普感ならぬ五方普感完成

それでは帰り道

最後になりましたが在原業平(ありわらのなりひら)をご紹介したいと思います。

在原業平(ありわらのなりひら)

私はいつも初めての人を意識するガイドです。

初めての人にとって多すぎる情報は苦痛になる時がありますので

できるだけ情報を少なくしたいと思っているのですが

十輪寺で在原業平の説明を省くのはなかなか難しいです。

だいたいさっきからもうすでに『なりひら御殿』やら『なりひら桜』やらなりひらなりひらゆーてますしね、、、。

では

行きまーす

在原業平は日本史上最もモテたと言われる人。

1200年前の貴族です。

三方普感の庭を作った花山院常雅は300年前の貴族。

大きく違うのは

在原業平の時代は貴族が栄華を誇った時代。

花山院常雅の時代は武士に取って代わられた時代。

そして

ここ十輪寺は常雅さんの時代のずっとまえに在原業平が晩年を過ごした場所。

だからなりひらさんの名前が付けられたものやまつわるものがいろいろ残っているというわけです。

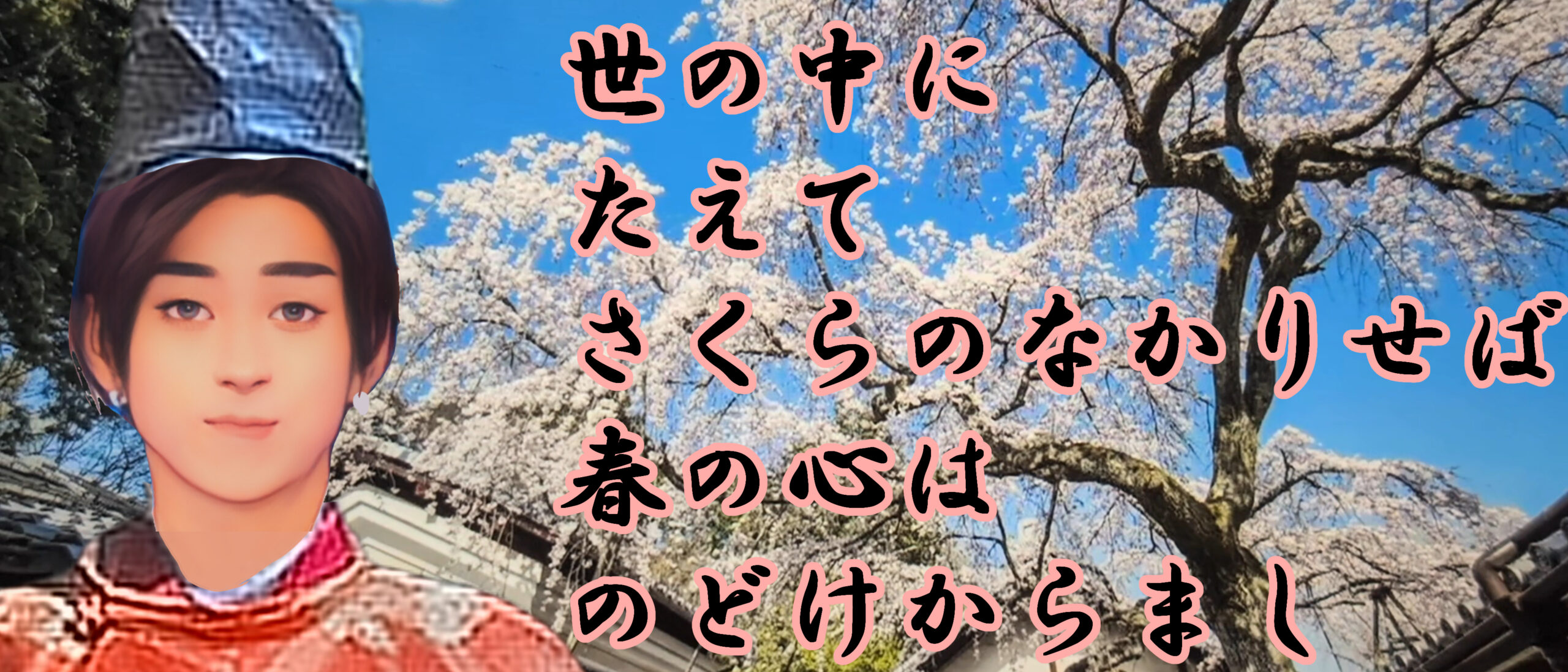

なりひらさんの最もインパクトのある特徴

日本史上最もモテたというところの片鱗をうかがえる歌が残っています。

これは桜を口説いているような歌です。

翻訳する前に

視点逆転入れ替わりの技『みすず』を使って桜の気持ちになってなりひらさんに口説かれてみますね。

『みすず』発動

翻訳します。

「世の中にお前がいなかったら俺の心はのどかなものだろうな だって お前を見ると俺の心はいつもときめいてドキドキするからだ!」

です。

これを聞いた私は最初「えっ!」と驚きます。

原因は「のどか」という言葉がいい意味を含んでいるから

「えっ!私がいないほうがいいの?」

となりますが少し遅れて理解して

私は「きゃー❤」

となります。

結論

なりひらさんはモテますね こりゃ

ではあなたの観光がいいものになりますように