四月下旬

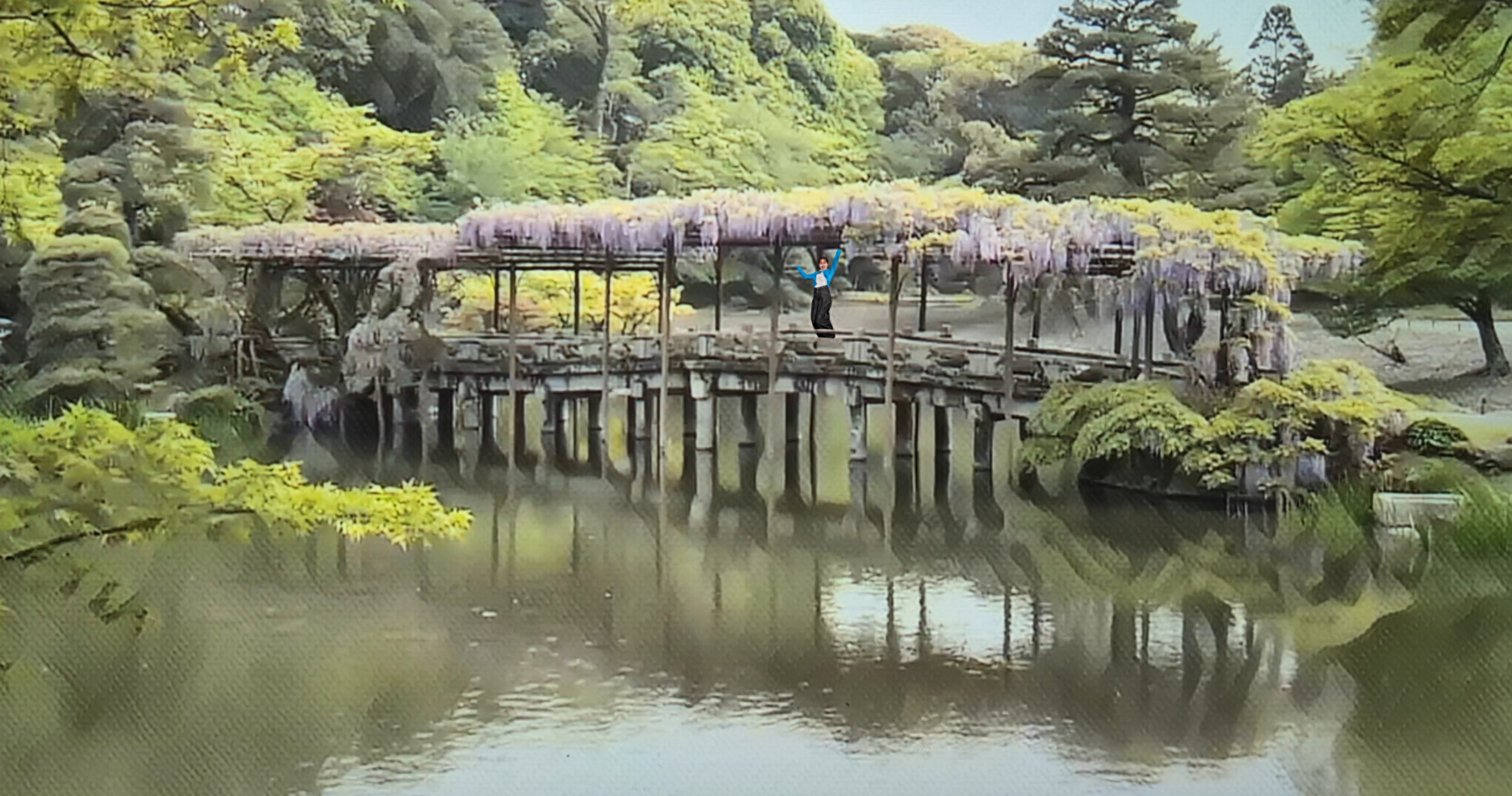

松尾大社の山吹が満開になってから一週間もしないうちに仙洞御所の藤が見ごろになる

そんな印象です。

橋の上に藤棚(ふじだな)があるのが特徴

藤と

その甘い香りと

池と橋と新緑が

独特の風景を作り出しています。

この橋は八つ橋と呼ばれます

私はガイドのくせに八つ橋と言えば先にお菓子のほうを思い出してしまいますが

元々の言葉の由来はこっちのほう、ジグザグの橋のことを言います

※ご参考

お菓子のほう

ちゃんと橋の絵もパッケージになってます

ジグザグじゃないですが、、、

俯瞰図

藤棚が橋をカバーしているのでジグザグなのがわかりにくいです

別角度

こちらのほうがジグザグ加減がわかりやすいですね

あらためて

こういうジグザグの橋を『八つ橋』と呼びます。

その八つ橋の上で

見上げちゃってください

『ミレイ』発動

さらに

枠で風景を切り取るあの技もここでは必ず使いましょう。

理由はのちほど。

お

藤棚と松の木を使っていい枠を見つけました。

『垣間見』発動

実はここは垣間見の枠だらけです

つつじや新緑を垣間見できる枠がいっぱい

「必ず垣間見の技を使いましょう」と言った理由は

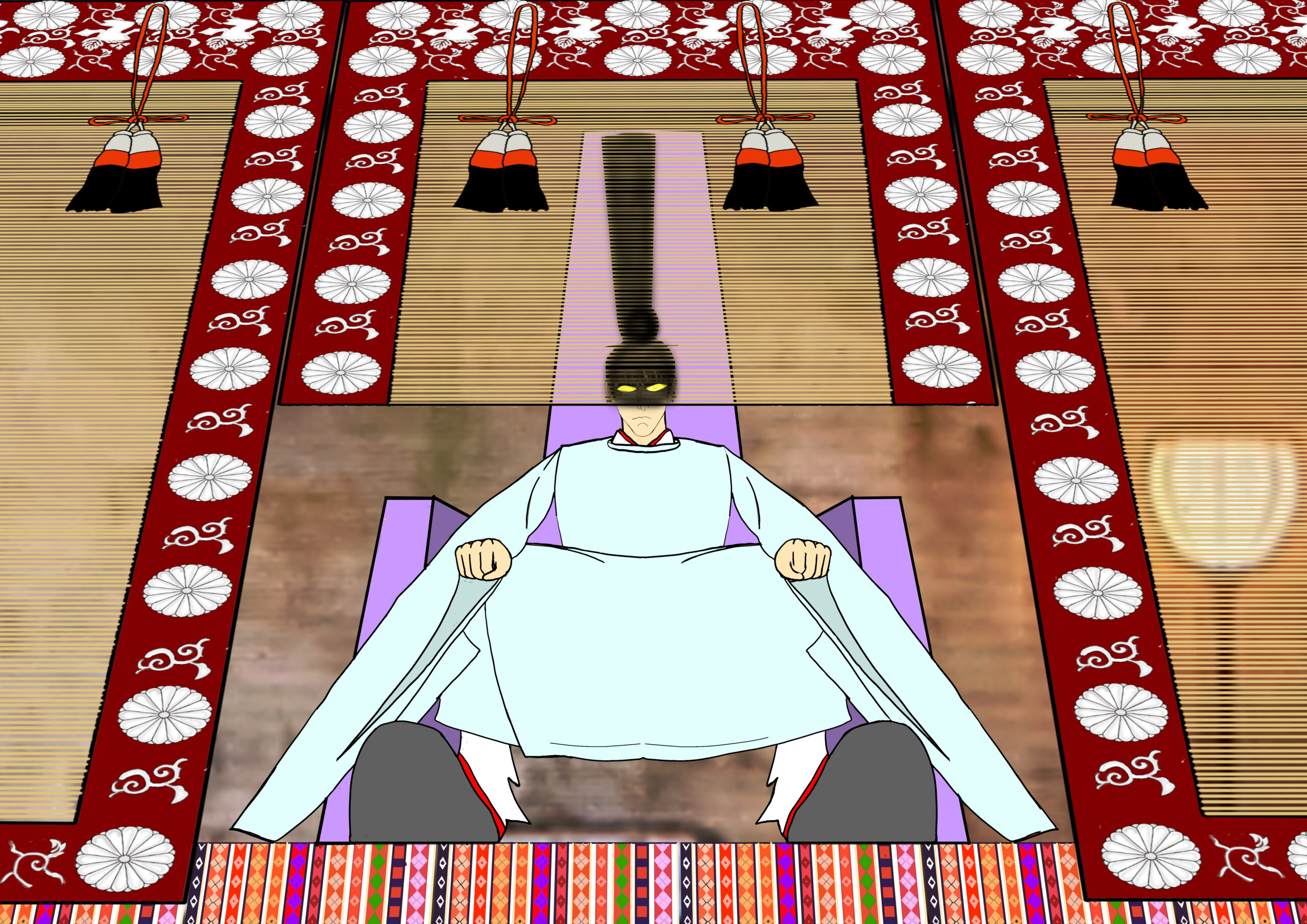

ここ仙洞御所は400年前に

私達バリアフリーツアー京都が『垣間見の技』の使い手の中でも頂上に君臨する『垣間見キング』と位置づけこよなくリスペクトする、

第108代 後水尾天皇(ごみずのおてんのう)

が

天皇を退位した後に上皇として住んだところだからです。

これでここの庭の設計者が後水尾上皇なら完璧な流れのストーリーなのですが

ここの庭の設計者は小堀遠州(こぼりえんしゅう)さんが有力だとされています。

小堀遠州さんももちろん名作庭家でたくさんの素敵な庭を残した人ですが

小堀遠州作と伝わる庭の数があまりにも多いため

そうじゃない庭もたくさんあるんじゃないかと言われています

で

ここはというと

もし期待した人がいたらすみません

ここは小堀遠州さん作っぽいです。

小堀遠州さんの特徴だと私が思っているのは

『自然の曲線と人工物の直線をうまく使って対比させる』

ですが

それが出ています。

人工物の八つ橋の直線とまわりの自然の曲線がそうです。

(と言っても私はたかだかいちガイドで何の権威もないですが、、、)

ここからはよそで言わないほうがいい話をします。

特に新人ガイドさんやガイドを目指す人は

うのみにしてお客さんに言わないほうがいいです。

私の脳は『後水尾天皇が好きすぎるバイアス』がかかっています

ただ単にそのせいかもしれませんが、

どうもここの風景に後水尾天皇を感じるんですよね~

で

調べて見ると

小堀遠州さんが庭を作った当初は藤棚はなかったそうなんです

でも後水尾上皇が住んだ時代にはあったそう

ということは

「じゃあ藤棚は後水尾上皇がつけたんじゃん」

と私のバイアス脳はフィクションのストーリーを作り始めます

後水尾上皇も自分で庭を作れる人。自分の住まいの庭に藤棚をつけるなら、人にやってもらうにしても少なくとも藤棚のレイアウトの監修くらいはしたはず

それに、自分が住んだ離宮に、今に残る、垣間見のための枠をふんだんに盛り込んだ名庭『圓通寺庭園』を造ったような人。

藤と藤棚と橋が切り取る風景にはこだわったに違いない。

「そっか、だからここの風景に後水尾天皇を感じたわけだ」

と

私のバイアス脳は納得。

ところが

一度納得した私に、別の『不都合な事実』が襲いかかります

明治時代に八つ橋は木の橋から石橋に作り替えられたそう。そしてその時に藤棚も新しく付け替えられたそう。

しかし私のバイアス脳はくじけません

「全面リニューアルするならともかく、名作庭家と言われた小堀遠州さんが作った庭園の一部を作り替えるのに前のものと全く違うものにするだろうか?いや、明治の作庭家はそんな野暮じゃない。名庭を後世に残そうと前のものに忠実に再現するはず。橋ももちろん藤棚も。じゃあ、後水尾上皇が手掛けた藤棚が切り取る風景のニュアンスは必ず残っているはず」と

それ以降、新たな不都合な事実は出てきていないので、私のバイアス脳はまだ信じています

「ここにも上皇の垣間見魂は残っている」と

ほら

この角度なんか垣間見がさねです

では

あなたの観光がいいものになりますように

おまけ

風を垣間見

アクセス

※仙洞御所は予約が必要なので気をつけて!

リンクを貼っておきます

※今回使った技の基本情報

ミレイ

『垣間見』